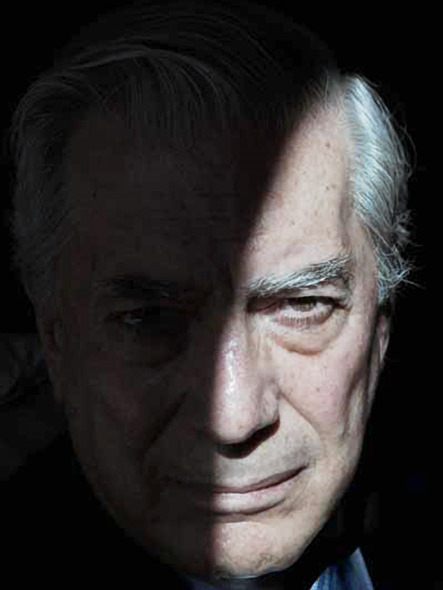

Jaime Sabines, uno de los más queridos poetas mexicanos, nació el 25 de marzo de 1926 en Chiapas y murió el 19 de marzo de 1999 en la Ciudad de México.

«Los amorosos callan.

El amor es el silencio más fino,

el más tembloroso, el más insoportable…»

En uno de sus últimos homenajes, el público abarrotó el Palacio de Bellas Artes para escucharlo leer algunos poemas. Y lo recibió con una ovación tan intensa y prolongada que Sabines dijo, con voz trémula: “Estos son aplausos… que lo lastiman a uno”.

Con una prosa limpia, directa, supo conmover a varias generaciones y al final de sus días sus más entusiastas admiradores eran los jóvenes.

Decía ser “igual que un perro herido al que rodea la gente, feo como el recién nacido y triste como el cadáver de una parturienta”.

Su poesía permanece, a un tiempo áspera y dulce:

Lento, amargo animal

que soy, que he sido,

amargo desde el nudo de polvo y agua y viento

que en la primera generación del hombre pedía a Dios (…)

Amargo como esa voz amarga

prenatal, presubstancial, que dijo

nuestra palabra, que anduvo nuestro camino,

que murió nuestra muerte,

y que en todo momento descubrimos.

Es el poeta dispuesto a apartarse de todos y de todo:

No quiero paz, no hay paz,

quiero mi soledad.

Quiero mi corazón desnudo

para tirarlo a la calle,

quiero quedarme sordomudo.

Que nadie me visite,

que yo no mire a nadie,

y que si hay alguien, como yo, con asco,

que se lo trague.

Quiero mi soledad,

no quiero paz, no hay paz.

Con la voluntad de sufrir a fondo, lo que sea necesario:

No lo salves de la tristeza, soledad,

no lo cures de la ternura que lo enferma.

Dale dolor, apriétalo en tus manos,

muérdele el corazón hasta que aprenda.

No lo consueles, déjalo tirado

sobre su lecho como un haz de yerba.

Sabines reivindica el azar, la incertidumbre y la fatalidad:

Yo no lo sé de cierto, pero supongo

que una mujer y un hombre

algún día se quieren,

se van quedando solos poco a poco,

algo en su corazón les dice que están solos…

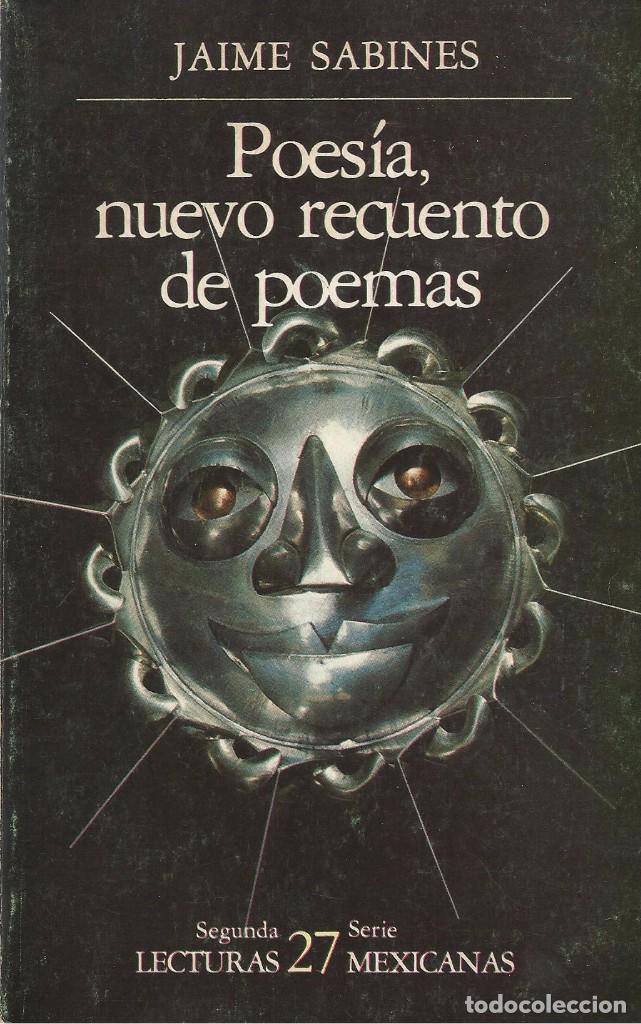

En la antología Poesía en Movimiento (1966), coordinada por Octavio Paz con la colaboración de Alí Chumacero, José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, se afirma:

“La poesía coloquial, vertida en lenguaje de todos los días, suspendida por una emoción amparada en el terror, encuentra en Sabines un convencido partidario. Al escepticismo descarnado aúna el horror de la muerte; al disfrute de ciertos momentos opone la conciencia de la destrucción, y sosiega el brote de la esperanza con la imagen de la corrupción de la carne. Con tales elementos, ahogados en una angustia que de pronto puede resolverse en frases imprevistas, ha escrito páginas que sobresalen por la peculiar emoción con que han sido concebidas. De su palabra surge un mundo en descomposición hacia el cual tiende la mano para comprobar cómo el hombre desde que nace es un símbolo de lo que pronto acaba”.

Sabines también da oportunidad al regocijo amoroso, con sinceridad y gracia:

Te desnudas igual que si estuvieras sola

y de pronto descubres que estás conmigo.

¡Cómo te quiero entonces

entre las sábanas y el frío!

Te pones a flirtearme como a un desconocido

y yo te hago la corte ceremonioso y tibio.

Pienso que soy tu esposo

y que me engañas conmigo…

Algunos poemas parecen escritos a corazón abierto:

No es que muera de amor, muero de ti.

Muero de ti, amor, de mi amor de ti,

de urgencia mía de mi piel de ti,

de mi alma de ti y de mi boca

y del insoportable que yo soy sin ti.

Muero de ti y de mí, muero de ambos,

de nosotros, de ese,

desgarrado, partido,

me muero, te muero, lo morimos (…)

Nos morimos, amor, muero en tu vientre

que no muerdo ni beso,

en tus muslos dulcísimos y vivos,

en tu carne sin fin, muero de máscaras,

de triángulos obscuros e incesantes.

Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo,

de nuestra muerte, amor, muero, morimos.

En el pozo de amor a todas horas,

inconsolable, a gritos,

dentro de mí, quiero decir, te llamo,

te llaman los que nacen, los que vienen

de atrás, de ti, los que a ti llegan.

Nos morimos, amor, y nada hacemos

sino morirnos más, hora tras hora,

y escribirnos y hablarnos y morirnos.

No hay certidumbres, sólo un impulso vital:

Digo que no puede decirse el amor.

El amor se come como un pan,

se muerde como un labio,

se bebe como un manantial.

El amor se llora como a un muerto,

se goza como un disfraz.

El amor duele como un callo,

aturde como un panal,

y es sabroso como la uva de cera

y como la vida es mortal.

El amor no se dice con nada,

ni con palabras ni con callar.

Trata de decirlo el aire

y lo está ensayando el mar.

Pero el amante lo tiene prendido,

untado en la sangre lunar,

y el amor es igual que una brasa

y una espiga de sal.

La mano de un manco lo puede tocar,

la lengua de un mudo, los ojos de un ciego,

decir y mirar.

El amor no tiene remedio

y sólo quiere jugar.

Y en Sabines también encontramos una dulzura de altos vuelos:

-Mira la luna. La luna es tuya, nadie te la puede quitar. La has atado con los besos de tu mano y con la alegre mirada de tu corazón. Sólo es una gota de luz, una palabra hermosa. Luna es la distante, la soñada, tan irreal como el cielo y como los puntos de las estrellas. La tienes en las manos, hijo, y en tu sonrisa se extiende su luz como una mancha de oro, como un beso derramado. Aceite de los ojos, su claridad se posa como un ave. Descansa en las hojas, en el suelo, en tu mejilla, en las paredes blancas, y se acurruca al pie de los árboles como un fantasma fatigado. Leche de luna, ungüento de luna tienen las cosas, y su rostro velado sonríe.

Te la regalo, como te regalo mi corazón y mis días. Te la regalo para que la tires.

Con serenidad reconoce que todo es transitorio, pequeño:

Estamos haciendo un libro

testimonio de lo que no decimos.

Reunimos nuestro tiempo, nuestros dolores,

nuestros ojos, las manos que tuvimos, los corazones que ensayamos (…)

El libro es sólo el tiempo,

un tiempo mío entre todos mis tiempos,

un grano en la mazorca,

un pedazo de hidra.

Carlos Monsiváis escribió: “Con equilibrio insólito, Sabines junta la imprecación, la duda, la ternura, la blasfemia, la anarquía, la celebración de la soledad. Insiste en la desesperanza, se emborracha para llorar, se rebela torpe y lúcidamente ante la muerte de los seres queridos. El riesgo de Sabines ha sido su inmenso logro: el tono autobiográfico, la capacidad de construir un personaje a base de reacciones, andanadas románticas, transfiguraciones de la impotencia, recuerdo de tardes inertes y noches de oprobio y de tedio”.

Y pese a todo, a pesar del dolor, la amargura, la fatalidad, deja espacio para el aliento, para la voluntad de ser y estar, para el goce de vivir:

[Gerardo Moncada]Entreteneos aquí con la esperanza.

El júbilo del día que vendrá

os germina en los ojos como una luz reciente.

Pero ese día que vendrá no ha de venir: es éste.